プロフィール

柴田和慶さん(1987年生まれ)

2015年にミニトマト栽培で就農され、現在で10年目。栽培技術は独学で学ぶも上手くいかず、栽培技術を持つ資材メーカーの㈱誠和。(本社:栃木県)と出会い、栽培技術の基本を学ぶ。

現在は、栽培コンサルティング会社の㈱デルフィージャパン(本社:栃木県)の指導を受けながら、栽培技術を進化させている。ハウス面積は現在31a(アール)で、2025年1月からさらに25aのハウスを建設中。妻子(1児)の父。

ミニトマト栽培を始めたきっかけは?

ミニトマト栽培を始めたのは28歳の時。2015年で10年経過。起業する前は、実家である牧場(酪農)を手伝ったり、熊本県八代地区のトマト農場で働く日々。実家の酪農では、ジャージー牛を育てる傍ら、6次産業化でソフトクリームを販売したりする、経営者としての父親の背中を見て育ちました。

酪農の道も考えたが、自分自身でなにか業を立ち上げる事を考えた結果、ミニトマトの生産を行う事を決断。ミニトマトを選んだ決め手は、自分自身が大好きな野菜であるため。味も良いし見た目も綺麗で、販路にも困らないと考え、ミニトマトを選択しました。

ミニトマト栽培については、ほとんど修行をせずに始めたため、2年目までは、思うような収量も取れずに大変でした。3年目に㈱誠和。の栽培セミナーを受講し、栽培を学んだ事で、成果が出始めました。

現在は(株)デルフィージャパンの指導を受け栽培技術を学んでいます。一般的には、ベテランの生産者の元で修行し独立する方が多いですが、起業しながら、栽培技術を学んだ私には師匠という方はおりません。

現在のハウス栽培面積を教えてください

2015 年に10aのハウスを借り、土耕栽培を始めました。2年後に場所を移動し、18aのハウスをレンタルし再スタート。2022年に屋根型ハウス13aを建設。現在は31aのハウスでミニトマトを栽培中。3年後の2025年に25aの屋根型ハウスを建設中。完成すれば、施設面積は合計で56aとなります。

建設資材高騰でハウスが高額となりますが、設備投資に踏み切った理由は?

レンタルしたハウスで栽培スタートし、7年後に初めてハウスを建設しました。当時の栽培に対する考えを反映して建設しましたが、暖房機の容量が足りなかった事で、思うような到達温度とならなかったり、温度ムラやカーテンの位置など、ああすれば良かった、こうした方が良かったとか、悔やんでばかりでした。

ハウスに対する不満はありましたが、その中でも出来る事を一生懸命やりつくしました。従来のハウスより、格段に収量は取れるようになり、収益も上がって結果、今回建設ハウスの資金の借入をする事ができました。

今回は2回目のハウス建設となりましたので、前回の反省と作物目線でのハウス建設を予算の限り最大限にこだわりました。当初の予算からだいぶ膨らみましたが(苦笑)。ミニトマトにとっては、とても育ちやすい環境が作れると思います。

2025年建設のハウスの一番のこだわりは?

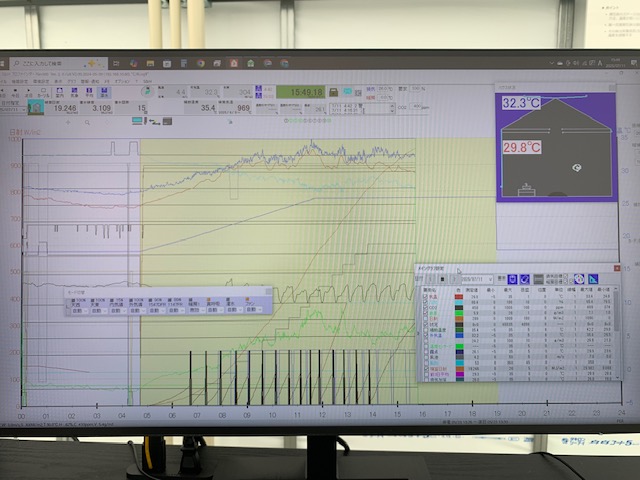

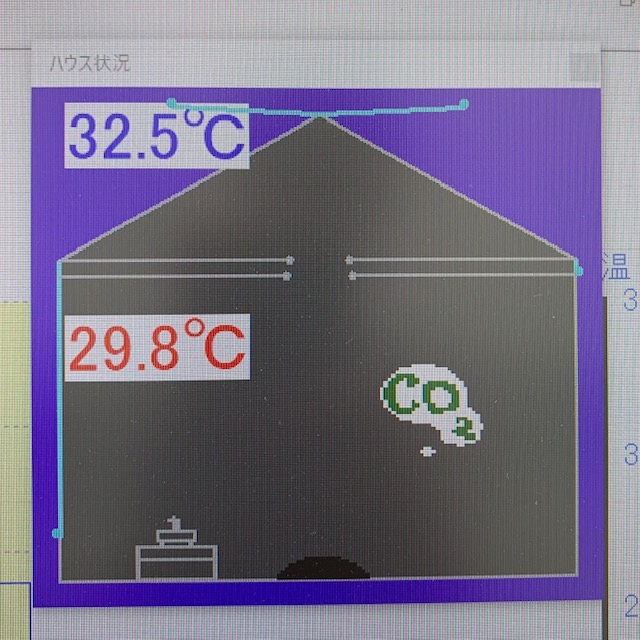

色々こだわりはたくさんありますが、一番のこだわりポイントは外気の導入。ハウス内温度を下げる事にこだわって、ハウス内の暖房機の設置台数を決めました。暖房機の送風運転で、外気を取り込み、圃場へ有孔ダクトを通して、圃場内へ外気を送ります。

外気を入れる事で、ハウス内の空気を天窓から押し出す設計にしています。ハウス内の空気を1時間に5.2回入れ替えられる設計にした事で、外気に近い温度になり、夏場のハウス内の環境を良くしました。換気効率を高めるため、暖房機を余計に1台(合計3台)購入する事になり、余分な経費が掛かりましたが。(苦笑)3年前に建てたハウスでは、換気効率・暖房能力が低かったため、ハウス内温度のムラが大きかった。

前回のハウスの教訓を活かし、換気効率・暖房能力を高めた仕様を、暖房機メーカーである、ネポン㈱(神奈川県厚木市)に設計してもらいました。

その他のこだわりがあれば教えてください。

施設園芸の最先端のオランダでは、作物が受ける光が1%増えると、光合成量が1%増え、収量が1%増えるという理論があり、意識して実践しています。

今回建設するハウスは、日本では、光線透過率が1番高い被覆材であるエフクリーン(AGCグリーンテック㈱)を採用。また、屋根型ハウスは、垂木(屋根斜面の鋼材)を使わない仕様になっています。垂木を無くす事で、一般的な屋根型ハウス(60cmピッチ垂木仕様)より、光線透過率が約6%向上するとの事。今回のハウス工事の元請企業である浜商事㈱(静岡県掛川市)に提案を頂き、㈱大仙(愛知県豊橋市)の垂木レス屋根型ハウスを採用しました。垂木レスの屋根型ハウスは、全国的にも実績は少ないとの事です。

ミニトマトを栽培する上での一番のお悩みは?

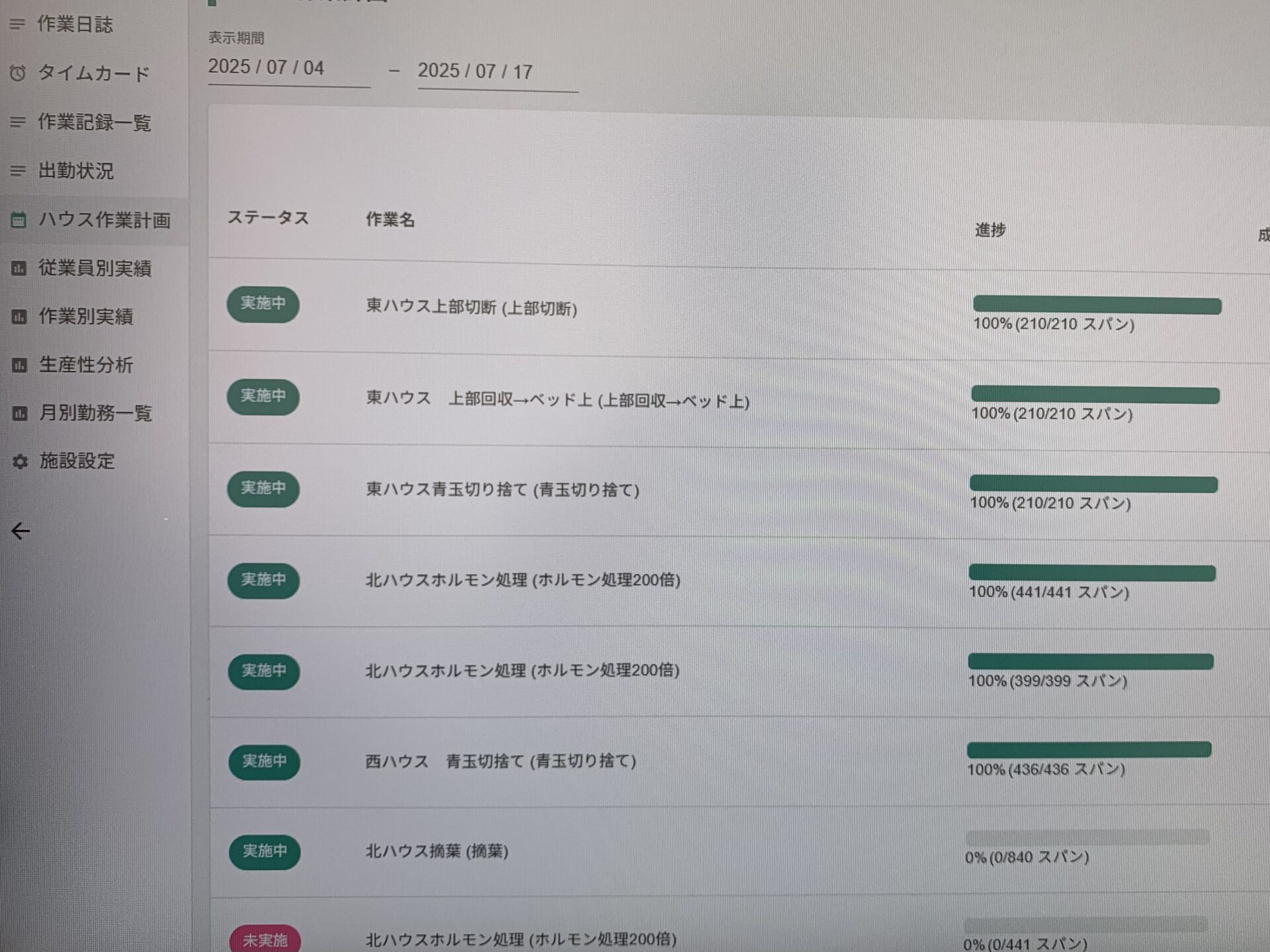

栽培に関してはもちろん日々試行錯誤をしておりますが、やはり作業工数の管理ですね。妻が第一子出産で育児休暇中は、工数管理の一切を任せていたため、育休中は私一人で、栽培と作業工数の管理の両方を見る事となりました。あらためて、妻のありがたみと、作業工数管理の難しさを実感しました。

現在は、タブレットで工数管理を行うようにしました。ハウス内作業の見える化により、安定した生産管理体制が整ってきたと思います。今後はスタッフの中から、工数管理を任せられるリーダーを育成したいと考えております。

今後の目標を聞かせて下さい。

静岡県の農林事務所の勧めで、2020年に経営計画書を作成しました。そこには、今回建設するハウスの計画を記載しており、実現する事が出来ました。目標を立てた事で、実現出来たと思います。次のハウスも、5年以内に建設する計画です。今回建設したハウスで、大きな投資をしましたが、しっかり稼いで(笑)次の5年後に投資をしたいと思います。

編集者コメント

鋼材高・生産資材のコスト高で、ハウスの規模拡大を躊躇される方が多い中、多額の投資を行う理由をお聞きしました。自身が求める理想の栽培環境を創るには、設備投資が無いと実現できないという思いと、それに裏付けされる栽培技術があるからだと思います。今後とも、この若き挑戦者の動向を見守っていきたいと思います。

取材協力企業

AGCグリーンテック株式会社

https://www.f-clean.com/株式会社誠和。

https://www.seiwa-ltd.jp/株式会社大仙

https://www.daisen.co.jp/ネポン株式会社

https://www.nepon.co.jp/浜商事株式会社

https://agr-hama.wixsite.com/website